terça-feira, 26 de janeiro de 2010

Realismo lírico: amor proletário

segunda-feira, 25 de janeiro de 2010

Umbigos colonialistas

Os europeus possuem destas coisas. Querem sair da Europa a todo o transe, não gostam do clima frio, das chuvas e das neves, da água gélida das praias, da vida cinzenta, das intrigas do trabalho, das arrelias da política. Contam ansiosamente os meses, as semanas e os dias que precedem as férias de verão para partirem para os trópicos, mas quando se fixam nos trópicos fecham-se nas suas referências e encasulam-se numa blindagem de preconceitos contra a sociedade que os acolheu, ou desgastam-se em estéreis lutas intestinas. Vivem fora, olham de fora, criticam, desprezam, mas gostam de aqui viver. Europeus há aqui que nestas terras vivem há décadas e não falam meia dúzia de palavras em tailandês, não lêem uma linha, nunca entraram num museu, num templo, não sabem o significado dos códigos morais e de etiqueta locais, não passam do bife com batatas fritas e ovo a cavalo. Uma vizinha canadiana teve o atrevimento de se zangar com a sua mulher-a-dias porque esta não compreendera o significado do dia de natal e aparecera, como sempre o faz, para limpar a casa no dia 25 de Dezembro. Outro, suíço, gabou-se ter sobrevivido dez anos com recurso a linguagem gestual.

Inventaram um mundo. O fenómeno não é tailandês; é uma velha tendência colonial que já Roland Meyer, que assinava Komlach, detectara no Camboja do Protectorado Francês dos anos Vinte do século passado: "os brancos sem raízes que amaldiçoam e ignoram o Camboja desde os confins do seu bairro europeu, onde preservam as pueris manias da sua vida dita civilizada". No fundo, querem é criados, passar por grandes senhores, exibir status. O Ocidente só perde, pois nada sabe sobre o Oriente e o que julga saber não passa de fantasias colonialistas.Diverte-me ouvir os colonialistas falarem aos tailandeses de "Lord Buda", quando os thais não sabem o que Buda significa, pois aqui é referido como Phraá. Rio-me das referências que fazem a Luís XIV, a Platão, a Proust, a Degas, a Brecht e ao estilo barroco. Os thais sabem tanto disso como nós de Phra Narai, Sunthorn Phu, Kukrit Pramoj, Vajrayana, o Ramakien, o teatro likay.

segunda-feira, 18 de janeiro de 2010

Curiosidades tailandesas: sem medos e sem as vergonhas ocidentais

Todos os actos delicados passam por suphab (educação) ou nissay dii (bom comportamento), pelo que as senhoras ficam Kreng Jáy (agradecidas e em dívida) para com tais manifestações.

Não me atrevi violar ostensivamente a privacidade das pessoas, mas pelos dois exemplos fotografados [de costas] fica a sugestão. Aqui, marido e mulher vão juntos ao cabeleireiro e à manicure, enchem a casa e a cara de cremes e até parece que partilham o make-up. Enfim, um monumento à igualdade. Entre nós, saídos recentemente do neolítico, até se exigia que os homens cheirassem a cavalo e se rissem sobranceiramente das colónias e dos roll-one. O mundo é um espectáculo de diferenças.

.jpg)

sábado, 16 de janeiro de 2010

Povo mágico, povo de mágicos

Em Banguecoque há centenas de bancas de magia. Vai-se ao astrólogo, ao vidente, ao intérprete de sonhos como se vai ao médico. Ali correm milhões dos bolsos aflitos, mas também correm milhões pela atracção pelo desconhecido. Recentemente, a magia também se colocou ao serviço dos turistas. Com um grande sorriso, os mágicos oferecem nas ruas sessões de magia ao alcance de qualquer um e, terminada a exibição, vendem os produtos e os segredos de mágica aos farangues (estrangeiros brancos). O mágico da foto realizou a proeza de vender em cinco minutos 50 Euro de produtos a três europeus extasiados. É o caminho das estrelas.

quarta-feira, 13 de janeiro de 2010

Dolorosas novas

(...) "As mortes do meu muito amado e prezado pai e do meu muito querido irmão, vítimas de abominável assassinato deixaram-me entregue, bem assim à totalidade da Nação Portuguesa, na mais profunda aflição. (...) O interesse que VM sempre mostrou por toda a minha família é consoladora esperança de que Vossa Majestade tomará uma viva parte na acerba mágoa que me causaram tão cruéis golpes. Chamado n'estas tristes circunstâncias, pela ordem da sucessão e na continuidade das leis do Reino de Portugal, ao trono de meus antepassados, rogo a Vossa Majestade haja dispensar-me os mesmos sentimentos de afecto que dedicava ao Augusto Monarca falecido e de ficar certo do vivo desejo que tenho de estreitar cada vez mais as relações de boa inteligência que felizmente subsistem entre os nossos países (...)".

Dois anos depois, a república era imposta a tiros de canhão e as relações luso-siamesas eclipsaram-se, passando a representação consular para mãos de italianos pelas décadas de 20 e 30, até à chegada de um português nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Portugal perdeu, então, a última oportunidade de manter no Sião o estatuto de potência aliada, a mais antiga e respeitada, que os siameses sempre lhe haviam tributado. O estado de coisas foi tão confrangedor que um dia, por volta de 1911, a polícia siamesa entrou pelo nosso consulado adentro para questionar os residentes a razão "daquela bandeira que ali puseram no jardim". Referiam-se, claro, à verde-rubra que ninguém conhecia e que Lisboa não tivera sequer a sensatez de anunciar aos países com os quais mantinha relações diplomáticas. Coisas do amadorismo de uma república que se vai celebrar !

sábado, 9 de janeiro de 2010

História desconhecida dos portugueses na Ásia: os portugueses que dominaram Hong Kong

Clerk's of Councils, ou seja, Secretários Gerais da Colónia, José Maria de Almada e Castro e seu irmão Leonardo de Almada e Castro ocuparam durante décadas a terceira posição na hierarquia administrativa de Hong Kong e foram decisivos para a moldagem institucional da mais importante colónia da coroa britânica no extremo-Oriente. Conselheiros de John Bowring, governador de Hong Kong e embaixador incumbido de negociar o primeiro "tratado desigual" com o Sião em 1859, mantiveram-se como influentes figuras e, depois, o clã Castro ocupou relevantes posições até vésperas da Segunda Guerra Mundial. Não se tratou de caso isolado. Já antes da ascensão dos Castro, outro português, Alexandre Grande-Pré, ocupara as funções de Secretário da Colónia nos conturbados anos 40, ou seja, imediatamente após a cedência de Hong Kong ao Reino Unido, no desfecho da Primeira Guerra do Ópio. Grande-Pré foi depois comandante geral da polícia.

Os britânicos, tal como acontecera em Penangue em finais do século XVIII e em Singapura no primeiro quartel do século XIX, tentaram compreender o funcionamento e aplicar o modelo português, tido por mais experiente e alicerçado num profundo conhecimento dos modos e práticas asiáticos.

Hong Kong fazia parte, em 1848, do "império-sombra" português na Ásia. Ali funcionavam três escolas católicas - uma para rapazes europeus, leccionando em português e inglês; outra para raparigas e outra para chineses - e o ensino aí praticado era considerado modelar, pois desenvolvido por "scholars" (1). Em finais do século XIX, entre 10.000 britânicos e estrangeiros vivendo na cidade, 1.263 eram portugueses; ou seja, 12% de elite da colónia, pois que a massa dos quase 200.000 chineses ocupava funções modestas e detinha acesso limitado à engrenagem do poder.

Não deixa de ser sintomático o facto de Portugal abrir o primeiro consulado em Hong Kong antes de quaisquer outras potências europeias presentes na Ásia e, também, o facto do Sião ter aberto consulado em Macau anos antes de nomear um representante em Hong Kong. No trabalho que realizo detecto outra curiosidade: a chegada ao Sião, nas décadas de 60, 70 e 80 de muitos portugueses de Macau, fez-se através de Hong Kong; ou seja, Hong Kong era utilizado como agente difusor da rede informal de poder que os portugueses possuíam há muito. Positivamente, os portugueses viviam dentro do aparelho britânico, dominavam-lhe as fragilidades e tiravam partido da força britânica para se candidatarem a concursos para lugares de conselheiros junto da corte siamesa.

A defesa de Hong Kong foi, também, desde os primeiros momentos da colonização britânica, entregue a portugueses. Ao criar-se o Corpo de Voluntários, em 1854 - sintomaticamente durante a governação de Bowring - com a incumbência de proteger a cidade e manter a ordem pública, o número de portugueses fardados e armados atingia 15% dos efectivos. Os Voluntários Portugueses mantiveram-se como força relevante do dispositivo militar da colónia até à invasão japonesa de Dezembro de 1941 e muitos pagaram com a vida a defesa da sua terra, caso muito similar ao dos luso-descendentes na Malaia Britânica (actual Malásia), que foram notados pela bravura que demonstraram ao longo dos anos de guerrilha anti-nipónica (1942-45). Igualmente em Xangai se constituiu um Corpo de Voluntários Portugueses, que executava tarefas de vigilância e manutenção da ordem dentro do perímetro da Concessão Internacional.

Para todos quantos cultivam o miserabilismo como princípio para a análise da presença recente portuguesa nesta paragens, estes curtos apontamentos surgem como uma provocação. O propósito não é, evidentemente, provocar, mas contrariar lugares-comuns e essa tremenda inibição que tem feito de nós e da nossa historiografia um caso perdido e digno de piedade no triunfalismo historiográfico que domina a visão anglo-saxónica. Há muito que fazer e investigar, mas este é, creio, o caminho certo.

(1) ENDACOTT, G.B. A history of Hong Kong. London: Oxford Press, 1964

quarta-feira, 6 de janeiro de 2010

Anna Leonowens era portuguesa

MORGAN, Susan. Bombay Anna: The Real Story and Remarkable Adventures of the King and I Governess. Los Angeles: University of California Press, 2008.

terça-feira, 5 de janeiro de 2010

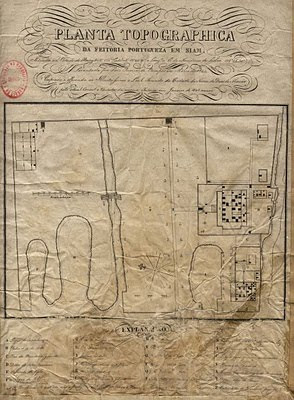

Portugueses com canhões de Waterloo fazendo guerra no Laos

Ora, esses portugueses vivendo perto da Igreja da Conceição eram nada mais que o corpo de elite do exército. Não era, pois, nem gente sem preparação - para se ser artilheiro ou engenheiro militar é necessário saber-se matemática e balística - nem simples peões. Viviam separados da restante população, detinham foros e liberdades que os isentavam de trabalho braçal nas corveias reais e sabiam línguas (latim, português e inglês). Quando aqui vieram as primeiras missões diplomáticas britânicas, respectivamente nos reinados de Rama II e Rama III, a Grã-Bretanha dispôs-se modernizar os exércitos de Banguecoque mercê do fornecimento de armas ligeiras de fogo e, depois, peças de artilharia. O Sião foi, nas palavras do Phra Khlang (Ministro para os contactos externos) "inundado de armas pelos britânicos". Os siameses, contudo, delas não sabiam fazer uso adequado, pelo que os conselheiros britânicos investiram fortemente na formação tecnológica da minoria católica luso-siamesa. Com canhões que haviam servido Wellington em Waterloo, estes artilheiros aplicaram pela primeira vez no Sudeste Asiático a tecnologia de fogos concentrados, devastadores sobre exércitos que de tais armas não tinham, sequer, conhecimento. A guerra foi brutal. O Príncipe de Vientiane, Chao Anou, um homem de grande carisma, pensara poder unir os principados Laos e denunciar a vassalidade que o obrigava a enviar tributo anual a Banguecoque. Confiante, deixou de enviar o bunga mas aos siameses, sondou os britânicos para lhes solicitar protecção e iniciou a rebelião, invadindo território siamês, chegando às cercanias de Banguecoque. No momento derradeiro, o Corpo de Artilheiros Portugueses fulminou a investida. A retaliação siamesa foi brutal. Lan Chang foi riscada do mapa, a sua capital destruída até às fundações e a população, por inteiro, transferida para aquilo que é hoje o Issan, no leste da Tailândia.

Nessa primeira guerra moderna, coube aos portugueses a parte de leão. Integrados no Primeiro Exército Siamês no teatro de operações, forte de 85.000 homens e comandado pelo Segundo Rei, tinham por camaradas de armas outra minoria étnica cristã com sobejas provas de habilidade castrense: os japoneses católicos que haviam sobrevivido à tomada e saque de Ayuthia pelos birmaneses em 1767. Deixaram um rasto de destruição tal que, em 1880, os franceses ainda recolhiam memórias da "grande guerra" entre os anciãos laocianos. No fim, Chao Anou foi trazido cativo para Banguecoque, torturado e morto.

O importante disto reside no facto de não se tratar de acontecimentos do século XVI ou XVII. Trata-se de história contemporânea. Infelizmente, em Portugal, só se estuda a Ásia que os portugueses conheceram no tempo de Mendes Pinto e Camões. Uma pena, pois mal sabemos avaliar a importância que nestas paragens tivemos até há bem pouco tempo. A receita, então, é: investigar, investigar, investigar.

segunda-feira, 4 de janeiro de 2010

História desconhecida dos portugueses na Ásia: o arquitecto misterioso

sábado, 2 de janeiro de 2010

O país onde os professores são venerados

O Krú é a antítese do "colarinho branco", do "executivo" e do obcecado pelo dinheiro. No funcionalismo do Estado, o Krú tem direito a um uniforme de cor creme, a divisas, galões e medalhas, que orgulhosamente ostenta. Um professor primário é um alferes ou tenente, um professor de liceu um capitão, um assistente universitário um major, um doutor um coronel. Das mais remotas aldeias e vilas da Tailândia rural às grandes universidades da capital, envergam a farda do seu métier e é habitual vê-los, orgulhosos, passear pelas ruas ou pelos mercados entre a massa da população que, ao identificá-los, sorri agradecida.

Está em exibição nos cinemas um filme que é a exaltação do professor. Tem por título Krú Bâan Nok - o Professor da Aldeia dos Pássaros - e conta a saga de um jovem professor primário chegado aos confins da Tailândia nos anos 60. Ali chegou para ensinar a ler, escrever e contar, mas também para estimular a iniciativa colectiva, demonstrar os benefícios do saneamento básico, da limpeza e asseio dos corpos e das ruas, do exercício físico, do patriotismo e da cidadania. É um hino à heroicidade do funcionário do Estado que não busca recompensa pecuniária, que se defronta com a reserva dos poderosos e acaba por se tornar no líder da Aldeia dos Pássaros. Comovente, arrebatador, merecedor de cópia entre os portugueses.

Há dias encontrei uma velha professora universitária nos arquivos nacionais. Eu estava na companhia de um americano que ali também faz investigação. A senhora, nos seus setenta anos, perguntou-me o que ali fazia. Naturalmente, estando ela sentada, não fiquei de pé nem me sentei na cadeira vazia que ela me indicara. Vergei as pernas e coloquei-me, como o fazem os thais, num nível inferior à cabeça da professora. O americano, esse ficou de pé, com as manápulas nos bolsos e a mascar pastilha-elástica. No fim, perguntou-me: "que raio de posição a tua, até parece que lhe deves alguma coisa". A típica atitude do ocidental, que olha para os professores como pessoas que não possuem predicados para fazer dinheiro; logo refugiam-so no ensino. São dois mundos. Por mim, estou cada vez mais deste lado da civilização.

.jpg)